2018年05月20日

宮城県が防潮堤施工ミス

巨大防潮堤建設問題について、気仙沼市の内湾地区で建設中の防潮堤で、事業主の宮城県が高さ設定を間違え、計画よりも22㎝高く防潮堤を建設しました。

これに対し、宮城県の村井知事は間違いを認め謝罪しつつも、間違った高さのまま防潮堤を建設させるとのこと。

謝りつつ強い口調で強引に推し進めるのはよくあること。

村井知事はコンクリートが大好きなことで有名で、無人島へも防潮堤建設を進めてきた経緯があります。

22㎝という高さは微々たるものと感じるかもしれません。

しかし、これまで様々な議論をし、やっとの思いで結論が出たのに、蓋を開けてみれば「間違えました。でもこのままでやります」ってどうかしているとしか思えない。

気仙沼市内で非公開で行われた会議の終わりに、声高々に明るく「お疲れっした!」と言って足早に立ち去る知事(非公開会議出席者の感想から)。

村井知事はやっぱりそういう人なんですね。。

残念でなりません。

以下、河北新報オンラインから転載

住民の意向を無視するような宮城県政トップの姿勢に、内湾地区の住民が怒りを爆発させた。住民団体が約1カ月の議論を重ねて出した「造り直し」の意見を採用せず、村井知事は間違った高さのままでの建設を断言。住民たちは「これまでの議論は何だったのか」と不満をぶつけた。

「皆さんの総意とは正反対の意見かもしれないが、県全体の利益を考えて選択した。理解してほしい」

住民団体「内湾地区復興まちづくり協議会」が会合で協議し、「造り直し」の意見でまとまった直後、村井知事はこう切り出した。 4月14日にミスが発覚後、住民団体は意見集約を続けてきた。「造り直し」か「現状のまま設置」かで割れる中、防潮堤の背後地にある「魚町二区自治会」が造り直しを強く求めたこともあり、最終的に造り直しを求める方針を決めた。

それと全く反する知事の発言。出席者からは「結論ありきだったのか」「われわれが評価しない物を造るのか。負の遺産が残る」など批判が噴出。菅原茂市長も挙手して発言を求め、「県の方々には、住民に対して聞く耳を持ってほしい」と口調を強めた。

魚町二区自治会の藤田淳逸会長は「憤りを感じている。こんな横暴が許されるわけがない」と怒りをあらわにした。

畠山信

これに対し、宮城県の村井知事は間違いを認め謝罪しつつも、間違った高さのまま防潮堤を建設させるとのこと。

謝りつつ強い口調で強引に推し進めるのはよくあること。

村井知事はコンクリートが大好きなことで有名で、無人島へも防潮堤建設を進めてきた経緯があります。

22㎝という高さは微々たるものと感じるかもしれません。

しかし、これまで様々な議論をし、やっとの思いで結論が出たのに、蓋を開けてみれば「間違えました。でもこのままでやります」ってどうかしているとしか思えない。

気仙沼市内で非公開で行われた会議の終わりに、声高々に明るく「お疲れっした!」と言って足早に立ち去る知事(非公開会議出席者の感想から)。

村井知事はやっぱりそういう人なんですね。。

残念でなりません。

以下、河北新報オンラインから転載

住民の意向を無視するような宮城県政トップの姿勢に、内湾地区の住民が怒りを爆発させた。住民団体が約1カ月の議論を重ねて出した「造り直し」の意見を採用せず、村井知事は間違った高さのままでの建設を断言。住民たちは「これまでの議論は何だったのか」と不満をぶつけた。

「皆さんの総意とは正反対の意見かもしれないが、県全体の利益を考えて選択した。理解してほしい」

住民団体「内湾地区復興まちづくり協議会」が会合で協議し、「造り直し」の意見でまとまった直後、村井知事はこう切り出した。 4月14日にミスが発覚後、住民団体は意見集約を続けてきた。「造り直し」か「現状のまま設置」かで割れる中、防潮堤の背後地にある「魚町二区自治会」が造り直しを強く求めたこともあり、最終的に造り直しを求める方針を決めた。

それと全く反する知事の発言。出席者からは「結論ありきだったのか」「われわれが評価しない物を造るのか。負の遺産が残る」など批判が噴出。菅原茂市長も挙手して発言を求め、「県の方々には、住民に対して聞く耳を持ってほしい」と口調を強めた。

魚町二区自治会の藤田淳逸会長は「憤りを感じている。こんな横暴が許されるわけがない」と怒りをあらわにした。

畠山信

2018年01月03日

新春『防潮堤シリーズ』

新年、明けましておめでとうございます!

本年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

新春『防潮堤シリーズ』でございます!

宮城県気仙沼市小泉の「中島地区海岸」(小泉海岸)。

さて、2018年の防潮堤シリーズ1発目は宮城県内最大規模の中島地区海岸(通称:小泉海岸)の超巨大防潮堤のご紹介でございます。

年明け1発目ですし少しばかり長く書きます。

小泉海岸の防潮堤は県内最大規模(高さ:T.P14,7m)、予算も最大規模(ここだけで400億円超える勢いかい!?)、見せかけの生態系への配慮としては気遣い最大規模(2枚目の写真参照:希少種の移植・移設、作業員への環境教育、プレゼンルーム設置)という「なんちゃって三拍子」がそろっている巨大防潮堤でございます。

環境アセスを齧ったことがある私といたしましては、データ偽装とかが普通だった旧石器時代の環境アセスメントを思い出します。所謂『なんちゃって環境配慮型公共事業』ですな。

僭越ながら何となく客観的に評価をさせて頂きますと、

1)自然環境へ配慮した、という言い訳。

建設することを前提として、なんちゃって環境配慮委員会(?)の設置と御用学者の環境調査、希少種の生息地を破壊しておきながら「希少種の移植」なんぞ手法が古すぎ(意味なし)。

また、その後どうなったかのモニタリング調査無し(体裁整えるだけ。

まともな予算かけて調査しないと意味は無し)。まともな環境調査とは、過去の調査資料掘り出しや地域の有識者への聞き取りから始まり、魚類、貝類、植物、ほ乳類、両生類、爬虫類、昆虫類、鳥類等々を通年とおして調査することから。

市町村レベルの予算では調査実施がそもそも不可能ということ。

ついでに言うと、調査報告書は誰に読まれることも無くお蔵入りします。

環境アセスの調査報告書(分厚い書類の束)がどうなるかというと、基本的には事業主の担当者が報告書の表紙と目次をサラッと眺め(中身見ても担当者は理解できないのが普通で、特に興味もない担当者がほとんど。)、調査請負会社(コンサル)の担当者から要点を聞き、報告書そのものは倉庫の棚に収められて終了という流れになります。さらに言うと、調査報告書には専門家(通常は、調査地域に詳しいご意見番的な学者)の意見を書き込む欄があるけども、その専門家は御用学者とか言うだけ学者では意味無し。

また、お金で意見変えてくれる学者とか論文書いてない地域や特定ジャンルの大先生なんかの意見も意味ないよね。

ちゃんと覚悟決めて最後まで関わってくれる専門家が良いですね。普通はいないけど。居たとしても、時間が経つと適当になったりお金とか圧力で対応が変化するのが普通。

この類の事業やるなら最低でも同じ規模の自然環境再生事業実施と、そのフィールドの管理義務が普通であってほしいですね。

2)環境教育という言葉の使用について

現場に設置された看板を見ますと、作業員へのリーフレット配布が環境教育になると書いてあります。

無知とは悲しいものですね。。。

その昔、公共工事現場でこの類の「やります系」の看板表記が流行った時期があります。

手法と考えが古すぎというか、体裁整えれば良いって時代ではもう無いですね。

土木作業員への環境教育については、ご相談頂ければ当法人で対応して差し上げることも可能です。

また、土木会社として「見せかけ」から脱したいのであれば、作業員の方だけ自然環境の知見を持っても意味がありません。

まずは会長、社長、役員の方々が知見を広げて会社を変えなければ下の者は何も変わりません。

まずは上の方々が理解して実践し、現場のアルバイトの方々も含めてお越し頂ければと思います。

と言っても、土木関係の方々が自然環境に対する知見を広げることは、OBの方々以外ではほぼありませんね。。

また、環境教育を施されても、その後、ちゃんと会社として実践しているかどうかのモニタリングも必要ですね。

さらに言えば、その会社の活動の評価までする必要がありますね。

3)費用対効果について

数年前、環境省がここの費用対効果を試算しましたね。

そして公表しました。

環境省が環境省たる動きをするようになったことはとても素晴らしいことですね。

4)プレゼンルームの設置

所謂「やってます感」を出してるだけでは意味がありませんね。

何度も書きますが、体裁を整えれば良いという時代ではもうありません。

この類の批判回避対策は会社の恥になるので早めに改善することをお勧めします。

『おまけ情報Ⅰ』

「環境アドバイザー制度」を盾にして、自然環境にやさしい土木工事をしています旨の言い訳は見ていて痛々しいですね。。

そもそも、言うこと聞く(悪口言わない)第三者に、県が「環境アドバイザー」の称号与えても意味がありません。

現役の宮城県職員の方がお話ししてくださいましたが、県事業への批判や言うことを聞いてくれないタイプの人を「環境アドバイザー」にお願いすることはありません。

環境アドバイザーにふさわしいかどうかは、基本的にはネットでブログやSNS等で批判的な発言をしていないかを調べ、さらに軽く聞き取りをしてから環境アドバイザーを指名(依頼)する流れになる、とのことでした。

つまり、現在、宮城県の環境アドバイザーの称号を持っている人は残念ながらその程度の人、ということになります。

気持ちはわからないでもないのですが。

『おまけ情報Ⅱ』

「中島地区海岸」(小泉海岸)は、この地区にお住まいの気仙沼市議会議員の及川善賢さんが強烈に建設推進した結果と言えます。

地域の有力者への戸別訪問などなど、細々と巨大防潮堤建設のために尽力されておられました。

ただ、時間が経つにつれて、防潮堤建設推進の動きを取り繕うように、防潮堤不要旨の活動をされたりするのが痛々しいです。

もちろん「それだけでは無い」と付け加えておきます。

及川市議にFBの友達申請しても承認してくださらず、メッセージをお送りしても無反応というのが寂しく思っております。

及川善賢議員、オトモダチニナッテクダサーイ!!

巨大防潮堤の建設については、その地区の住民の意識と言動に大きく左右されます。

ちなみに、行政側としては、意見交換会や住民説明会の時に、住民から「意見がない」場合は説明したことに対して「合意した」とことになります。

もちろん、自治会の役員と地権者の意見がキーになります。

最終的には自治会の意見が最重要となりますが、住民の意見をまとめられる能力がある自治会なのか、外部から自己満足型の専門家が入っているかどうかなどなどいろいろポイントはあるのだと思います。

そもそも、やる気がある住民がいるかどうかでだいたい決まりますが。。。

もっと言うと、防潮堤建設予定地の地権者が、土地を売りたいと思っているかどうかが重要です。

売りたい地権者の場合、表面上のみ防潮堤建設反対の立場をとる場合があります。

と、いうわけで、海辺の防潮堤を見ると、その地区がどのような地区なのかは何となく見えてきますね。

三陸沿岸部に姿を現しまくっている巨大防潮堤。

その後どうなっていくのか、モニタリングを続けていこうと思います。

本年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

新春『防潮堤シリーズ』でございます!

宮城県気仙沼市小泉の「中島地区海岸」(小泉海岸)。

さて、2018年の防潮堤シリーズ1発目は宮城県内最大規模の中島地区海岸(通称:小泉海岸)の超巨大防潮堤のご紹介でございます。

年明け1発目ですし少しばかり長く書きます。

小泉海岸の防潮堤は県内最大規模(高さ:T.P14,7m)、予算も最大規模(ここだけで400億円超える勢いかい!?)、見せかけの生態系への配慮としては気遣い最大規模(2枚目の写真参照:希少種の移植・移設、作業員への環境教育、プレゼンルーム設置)という「なんちゃって三拍子」がそろっている巨大防潮堤でございます。

環境アセスを齧ったことがある私といたしましては、データ偽装とかが普通だった旧石器時代の環境アセスメントを思い出します。所謂『なんちゃって環境配慮型公共事業』ですな。

僭越ながら何となく客観的に評価をさせて頂きますと、

1)自然環境へ配慮した、という言い訳。

建設することを前提として、なんちゃって環境配慮委員会(?)の設置と御用学者の環境調査、希少種の生息地を破壊しておきながら「希少種の移植」なんぞ手法が古すぎ(意味なし)。

また、その後どうなったかのモニタリング調査無し(体裁整えるだけ。

まともな予算かけて調査しないと意味は無し)。まともな環境調査とは、過去の調査資料掘り出しや地域の有識者への聞き取りから始まり、魚類、貝類、植物、ほ乳類、両生類、爬虫類、昆虫類、鳥類等々を通年とおして調査することから。

市町村レベルの予算では調査実施がそもそも不可能ということ。

ついでに言うと、調査報告書は誰に読まれることも無くお蔵入りします。

環境アセスの調査報告書(分厚い書類の束)がどうなるかというと、基本的には事業主の担当者が報告書の表紙と目次をサラッと眺め(中身見ても担当者は理解できないのが普通で、特に興味もない担当者がほとんど。)、調査請負会社(コンサル)の担当者から要点を聞き、報告書そのものは倉庫の棚に収められて終了という流れになります。さらに言うと、調査報告書には専門家(通常は、調査地域に詳しいご意見番的な学者)の意見を書き込む欄があるけども、その専門家は御用学者とか言うだけ学者では意味無し。

また、お金で意見変えてくれる学者とか論文書いてない地域や特定ジャンルの大先生なんかの意見も意味ないよね。

ちゃんと覚悟決めて最後まで関わってくれる専門家が良いですね。普通はいないけど。居たとしても、時間が経つと適当になったりお金とか圧力で対応が変化するのが普通。

この類の事業やるなら最低でも同じ規模の自然環境再生事業実施と、そのフィールドの管理義務が普通であってほしいですね。

2)環境教育という言葉の使用について

現場に設置された看板を見ますと、作業員へのリーフレット配布が環境教育になると書いてあります。

無知とは悲しいものですね。。。

その昔、公共工事現場でこの類の「やります系」の看板表記が流行った時期があります。

手法と考えが古すぎというか、体裁整えれば良いって時代ではもう無いですね。

土木作業員への環境教育については、ご相談頂ければ当法人で対応して差し上げることも可能です。

また、土木会社として「見せかけ」から脱したいのであれば、作業員の方だけ自然環境の知見を持っても意味がありません。

まずは会長、社長、役員の方々が知見を広げて会社を変えなければ下の者は何も変わりません。

まずは上の方々が理解して実践し、現場のアルバイトの方々も含めてお越し頂ければと思います。

と言っても、土木関係の方々が自然環境に対する知見を広げることは、OBの方々以外ではほぼありませんね。。

また、環境教育を施されても、その後、ちゃんと会社として実践しているかどうかのモニタリングも必要ですね。

さらに言えば、その会社の活動の評価までする必要がありますね。

3)費用対効果について

数年前、環境省がここの費用対効果を試算しましたね。

そして公表しました。

環境省が環境省たる動きをするようになったことはとても素晴らしいことですね。

4)プレゼンルームの設置

所謂「やってます感」を出してるだけでは意味がありませんね。

何度も書きますが、体裁を整えれば良いという時代ではもうありません。

この類の批判回避対策は会社の恥になるので早めに改善することをお勧めします。

『おまけ情報Ⅰ』

「環境アドバイザー制度」を盾にして、自然環境にやさしい土木工事をしています旨の言い訳は見ていて痛々しいですね。。

そもそも、言うこと聞く(悪口言わない)第三者に、県が「環境アドバイザー」の称号与えても意味がありません。

現役の宮城県職員の方がお話ししてくださいましたが、県事業への批判や言うことを聞いてくれないタイプの人を「環境アドバイザー」にお願いすることはありません。

環境アドバイザーにふさわしいかどうかは、基本的にはネットでブログやSNS等で批判的な発言をしていないかを調べ、さらに軽く聞き取りをしてから環境アドバイザーを指名(依頼)する流れになる、とのことでした。

つまり、現在、宮城県の環境アドバイザーの称号を持っている人は残念ながらその程度の人、ということになります。

気持ちはわからないでもないのですが。

『おまけ情報Ⅱ』

「中島地区海岸」(小泉海岸)は、この地区にお住まいの気仙沼市議会議員の及川善賢さんが強烈に建設推進した結果と言えます。

地域の有力者への戸別訪問などなど、細々と巨大防潮堤建設のために尽力されておられました。

ただ、時間が経つにつれて、防潮堤建設推進の動きを取り繕うように、防潮堤不要旨の活動をされたりするのが痛々しいです。

もちろん「それだけでは無い」と付け加えておきます。

及川市議にFBの友達申請しても承認してくださらず、メッセージをお送りしても無反応というのが寂しく思っております。

及川善賢議員、オトモダチニナッテクダサーイ!!

巨大防潮堤の建設については、その地区の住民の意識と言動に大きく左右されます。

ちなみに、行政側としては、意見交換会や住民説明会の時に、住民から「意見がない」場合は説明したことに対して「合意した」とことになります。

もちろん、自治会の役員と地権者の意見がキーになります。

最終的には自治会の意見が最重要となりますが、住民の意見をまとめられる能力がある自治会なのか、外部から自己満足型の専門家が入っているかどうかなどなどいろいろポイントはあるのだと思います。

そもそも、やる気がある住民がいるかどうかでだいたい決まりますが。。。

もっと言うと、防潮堤建設予定地の地権者が、土地を売りたいと思っているかどうかが重要です。

売りたい地権者の場合、表面上のみ防潮堤建設反対の立場をとる場合があります。

と、いうわけで、海辺の防潮堤を見ると、その地区がどのような地区なのかは何となく見えてきますね。

三陸沿岸部に姿を現しまくっている巨大防潮堤。

その後どうなっていくのか、モニタリングを続けていこうと思います。

2017年04月04日

「最も酷い災害復旧工事」について

『防潮堤シリーズ』

「最も酷い河川護岸の災害復旧工事」について。

以前もご紹介している気仙沼市にある沖ノ田川の河川護岸工事に進捗が見られたのでご紹介いたします。

宮城県内の災害復旧工事(河川護岸)の中で、「最も酷い災害復旧工事」とされる沖ノ田川(気仙沼市本吉町)の河川護岸工事。(管理者:宮城県土木部河川課)

国交省の職員も声を上げて驚くという、このご時世としては極めて珍しい構造をしています。

また、自然環境に配慮した工事を実施した結果、川の生物が完全に消えるという珍工事としても有名になっています。

河床を掘り(事業主は掘っていないと言っているが、実際は掘っていた)、ふとん籠構造(金網の籠の中に石を入れ、生物の住処をつくった、つもり)を河床に敷き詰めました。

しかし、水が伏流してしまったため、魚類や底生生物、植物すら1本も生えていない生物ゼロの区間が完成しました。

ちなみに、宮城県が管理者となっている三陸沿岸部の河川は、基本的に同様(災害復旧工事)の構造になります。

専門家によれば、「全国的に見ても、ここまで酷い河川護岸の災害復旧工事は見たことが無い」とのこと。

河川護岸沿いに車も数台止められるので、気仙沼にお越しの際にご覧頂きたいと思います。

今後、海まで河床を歩けるようになる予定です。

これは一見の価値アリです!

参考までに、宮城県が管理する河川(護岸)や海岸(防潮堤)はこちらに一覧があります。

「最も酷い河川護岸の災害復旧工事」について。

以前もご紹介している気仙沼市にある沖ノ田川の河川護岸工事に進捗が見られたのでご紹介いたします。

宮城県内の災害復旧工事(河川護岸)の中で、「最も酷い災害復旧工事」とされる沖ノ田川(気仙沼市本吉町)の河川護岸工事。(管理者:宮城県土木部河川課)

国交省の職員も声を上げて驚くという、このご時世としては極めて珍しい構造をしています。

また、自然環境に配慮した工事を実施した結果、川の生物が完全に消えるという珍工事としても有名になっています。

河床を掘り(事業主は掘っていないと言っているが、実際は掘っていた)、ふとん籠構造(金網の籠の中に石を入れ、生物の住処をつくった、つもり)を河床に敷き詰めました。

しかし、水が伏流してしまったため、魚類や底生生物、植物すら1本も生えていない生物ゼロの区間が完成しました。

ちなみに、宮城県が管理者となっている三陸沿岸部の河川は、基本的に同様(災害復旧工事)の構造になります。

専門家によれば、「全国的に見ても、ここまで酷い河川護岸の災害復旧工事は見たことが無い」とのこと。

河川護岸沿いに車も数台止められるので、気仙沼にお越しの際にご覧頂きたいと思います。

今後、海まで河床を歩けるようになる予定です。

これは一見の価値アリです!

参考までに、宮城県が管理する河川(護岸)や海岸(防潮堤)はこちらに一覧があります。

2017年03月11日

震災による復旧工事の弊害について

東日本大震災から6年。

現地の状況は相変わらず混沌としているように思います。

津波などの自然災害よりも、復旧工事や政策のために失うものの方が大きいこともあります。

災害復旧工事が急ピッチで行われてはおりますが、一方で工事による弊害もあります。

濁水流出による海産物への悪影響です。

2015年の夏から冬にかけて、気仙沼市唐桑町東舞根川では、県道26号線道路洗浄等のため定期的に濁水が川へ、そして海へと流れていきました。

川の水と海の水は比重が違うのでそう簡単には混ざり合いません。

その結果、牡蠣養殖イカダを通過する形で濁水が流れ、牡蠣がへい死するということがありました。

道路の管理者である宮城県土木へ連絡したところ、対応してくださった道路建設第1班の班長は県外からの応援職員ということもあり、対応は残念ながら「おざなり」でした。お忙しいので仕方がないのかもしれません。

そこで、海上保安庁等へ事実関係を連絡をし対応をお願いしました。

その結果、道路管理者ではなく気仙沼市の建設部から、濁水処理フィルター材の設置をして頂けることになったのです。

写真は、本来の正しい設置方法になります。

これで一安心、と思ったのですが、実際は税金の無駄遣いとなってしまいました。

設置方法が間違っていたのです。

設置図等も書面提出頂いたのにも関わらず、設置方法が間違っていました。

工事業者(株式会社橋本店)が意図的または体裁を整えるためだけに、このような施工をしたのかもしれません。

また、事業主である県や市の職員の方が確認に来られることはありませんでした。

このように、地元自治体ですら結果的に住民を偽ることが残念なことに普通にあります。

いずれにせよ、災害復旧工事における東舞根川の濁水問題が解決されること無かったことは事実です。

東日本大震災から6年。

被災沿岸部全域で現在も行われている災害復旧工事では、同じような現象が続いております。

現地の状況は相変わらず混沌としているように思います。

津波などの自然災害よりも、復旧工事や政策のために失うものの方が大きいこともあります。

災害復旧工事が急ピッチで行われてはおりますが、一方で工事による弊害もあります。

濁水流出による海産物への悪影響です。

2015年の夏から冬にかけて、気仙沼市唐桑町東舞根川では、県道26号線道路洗浄等のため定期的に濁水が川へ、そして海へと流れていきました。

川の水と海の水は比重が違うのでそう簡単には混ざり合いません。

その結果、牡蠣養殖イカダを通過する形で濁水が流れ、牡蠣がへい死するということがありました。

道路の管理者である宮城県土木へ連絡したところ、対応してくださった道路建設第1班の班長は県外からの応援職員ということもあり、対応は残念ながら「おざなり」でした。お忙しいので仕方がないのかもしれません。

そこで、海上保安庁等へ事実関係を連絡をし対応をお願いしました。

その結果、道路管理者ではなく気仙沼市の建設部から、濁水処理フィルター材の設置をして頂けることになったのです。

写真は、本来の正しい設置方法になります。

これで一安心、と思ったのですが、実際は税金の無駄遣いとなってしまいました。

設置方法が間違っていたのです。

設置図等も書面提出頂いたのにも関わらず、設置方法が間違っていました。

工事業者(株式会社橋本店)が意図的または体裁を整えるためだけに、このような施工をしたのかもしれません。

また、事業主である県や市の職員の方が確認に来られることはありませんでした。

このように、地元自治体ですら結果的に住民を偽ることが残念なことに普通にあります。

いずれにせよ、災害復旧工事における東舞根川の濁水問題が解決されること無かったことは事実です。

東日本大震災から6年。

被災沿岸部全域で現在も行われている災害復旧工事では、同じような現象が続いております。

タグ :東日本大震災

2017年02月19日

巨大防潮堤が続々完成しています。

東日本大震災を受けて、三陸沿岸部では災害復旧工事が進んでいます。

その中で、次なる津波を防ぐために建設されている巨大な防潮堤が続々と姿を現し始めました。

宮城県の場合は河川堤防も巨大かつユニークな構造となっています。

気仙沼市朝日町の巨大防潮堤(7,2m)。

「海が見えない」との市民からの声に応え、管理者である宮城県はアクリルの窓を付けてくれました。

今後は、ツル性植物を植えて緑化することも検討して下さっているとのこと。

SHIRONEKOさんのユーチューブサイトに2016年の動画がありますね。

こちらは現在建設中の巨大防潮堤(完成すると高さ11,3m)。

気仙沼市唐桑町の石浜漁港。管理者は気仙沼市。工事のため浜が消えました。

子どもの頃の遊び場が消えるのは悲しいものですね。。

小学校の頃、体育で水泳といえばここに来て泳いだものです。

(当時の唐桑小学校にはプールがなかったので)

こちらは完成予想図。

陸前高田市の巨大防潮堤が完成しました。

高さ12.5mで全長2km。

総事業費は全額国負担で52,000,000,000円(520億円)。

サイボーグ化した一本松が何とも。。

岩手県宮古市にある女遊戸海水浴場の巨大防潮堤(宿漁港海岸)です。

東北区水産研究所宮古庁舎前にあります。

高さは14,7m。建設費用は831,600,000円。

完成図(イラスト)がシュールですね。

宮城県の場合は河川堤防も巨大です。

宮城県気仙沼市本吉町 沖ノ田川

宮城県が管理者である気仙沼市の沖ノ田川。

一応、「生物に配慮しました」という体裁を整えるということで、2017年2月現在、全額国費負担で河床に石を敷き詰めています。

工事前後の自然環境調査をしていないところがミソになります。「比較はできないけど、可能な限り配慮しました」と言える、ということ。実際どうだったのかは誰も分からない。

こちらもSHIRONEKOさんのユーチューブのサイトに掲載されています。

気仙沼市唐桑町の只越地区。

只越川は宮城県が管理者で、海岸は気仙沼市が管理者。

只越川の河川護岸は沖ノ田川と同様で死に川方式。

海岸には11.3mの巨大防潮堤が建設される。

完成すると大きく景観が変わる地区の一つ。

こちらもSHIRONEKOさんのサイトにありました。

宮城県気仙沼市 面瀬川

土木の専門家も唸るほど極めてユニークな構造。

面瀬川河川堤防は両岸に直立胸壁で圧迫感満載です。

川に入ったら大変。出るまで時間がかかります。川から出られるのかな?

沖ノ田川や面瀬川等の宮城県が管理する河川は基本的にユニークな構造のものが多く、また、しっかり内陸部まで津波を引き込む構造なので、面瀬川中流部付近にお住まいの方々は次の大津波に注意ですね。

その他、続々巨大防潮堤が完成しつつあります。

その中で、次なる津波を防ぐために建設されている巨大な防潮堤が続々と姿を現し始めました。

宮城県の場合は河川堤防も巨大かつユニークな構造となっています。

気仙沼市朝日町の巨大防潮堤(7,2m)。

「海が見えない」との市民からの声に応え、管理者である宮城県はアクリルの窓を付けてくれました。

今後は、ツル性植物を植えて緑化することも検討して下さっているとのこと。

SHIRONEKOさんのユーチューブサイトに2016年の動画がありますね。

こちらは現在建設中の巨大防潮堤(完成すると高さ11,3m)。

気仙沼市唐桑町の石浜漁港。管理者は気仙沼市。工事のため浜が消えました。

子どもの頃の遊び場が消えるのは悲しいものですね。。

小学校の頃、体育で水泳といえばここに来て泳いだものです。

(当時の唐桑小学校にはプールがなかったので)

こちらは完成予想図。

陸前高田市の巨大防潮堤が完成しました。

高さ12.5mで全長2km。

総事業費は全額国負担で52,000,000,000円(520億円)。

サイボーグ化した一本松が何とも。。

岩手県宮古市にある女遊戸海水浴場の巨大防潮堤(宿漁港海岸)です。

東北区水産研究所宮古庁舎前にあります。

高さは14,7m。建設費用は831,600,000円。

完成図(イラスト)がシュールですね。

宮城県の場合は河川堤防も巨大です。

宮城県気仙沼市本吉町 沖ノ田川

宮城県が管理者である気仙沼市の沖ノ田川。

一応、「生物に配慮しました」という体裁を整えるということで、2017年2月現在、全額国費負担で河床に石を敷き詰めています。

工事前後の自然環境調査をしていないところがミソになります。「比較はできないけど、可能な限り配慮しました」と言える、ということ。実際どうだったのかは誰も分からない。

こちらもSHIRONEKOさんのユーチューブのサイトに掲載されています。

気仙沼市唐桑町の只越地区。

只越川は宮城県が管理者で、海岸は気仙沼市が管理者。

只越川の河川護岸は沖ノ田川と同様で死に川方式。

海岸には11.3mの巨大防潮堤が建設される。

完成すると大きく景観が変わる地区の一つ。

こちらもSHIRONEKOさんのサイトにありました。

宮城県気仙沼市 面瀬川

土木の専門家も唸るほど極めてユニークな構造。

面瀬川河川堤防は両岸に直立胸壁で圧迫感満載です。

川に入ったら大変。出るまで時間がかかります。川から出られるのかな?

沖ノ田川や面瀬川等の宮城県が管理する河川は基本的にユニークな構造のものが多く、また、しっかり内陸部まで津波を引き込む構造なので、面瀬川中流部付近にお住まいの方々は次の大津波に注意ですね。

その他、続々巨大防潮堤が完成しつつあります。

2016年05月05日

デカいなぁ。。

巨大防潮堤建設、着々と進んでおります。

宮城県気仙沼市、沖ノ田川は見事に死に川へとなり果てていきますな。

宮城県の場合は知事の意向が強くあり、水門等は可能な限り建設しない方針となりました。

すると、川を遡る津波からの防御ということで、河川護岸も必然的に巨大化します。

災害復旧工事の場合、国費100%の補助率(自治体負担無し)なので、人のお金だと思うとじゃぶじゃぶ使ってしまうものです。すると沖ノ田川の河川護岸のような工事になってしまう。

国交省(役職)の方にこっそり写真を見せると「あり得ない」と言う。。。

Shiro-Nekoさんのユーチューブサイトより

また、宮城県の場合は農地災害復旧事業についても国とは判断基準が明確に違う。

宮城県:地目が農地であれば農地として活用しなくても国費100%で復旧工事可能。

農水省:農地として活用しないのであれば、国費(国民の税金)で復旧することは無い。

20年以上もの間、放棄耕作地であって実的に農地として活用することが無くても、地権者の意向があれば農地として活用できるよう国費100%(自治体負担無し)で復旧工事をしてくれる。

今後、時間の経過とともに無駄事業となるのか復興と呼べるまでなるのかは不明だけども、粛々とモニタリングをしていこうと思う。

宮城県気仙沼市、沖ノ田川は見事に死に川へとなり果てていきますな。

宮城県の場合は知事の意向が強くあり、水門等は可能な限り建設しない方針となりました。

すると、川を遡る津波からの防御ということで、河川護岸も必然的に巨大化します。

災害復旧工事の場合、国費100%の補助率(自治体負担無し)なので、人のお金だと思うとじゃぶじゃぶ使ってしまうものです。すると沖ノ田川の河川護岸のような工事になってしまう。

国交省(役職)の方にこっそり写真を見せると「あり得ない」と言う。。。

Shiro-Nekoさんのユーチューブサイトより

また、宮城県の場合は農地災害復旧事業についても国とは判断基準が明確に違う。

宮城県:地目が農地であれば農地として活用しなくても国費100%で復旧工事可能。

農水省:農地として活用しないのであれば、国費(国民の税金)で復旧することは無い。

20年以上もの間、放棄耕作地であって実的に農地として活用することが無くても、地権者の意向があれば農地として活用できるよう国費100%(自治体負担無し)で復旧工事をしてくれる。

今後、時間の経過とともに無駄事業となるのか復興と呼べるまでなるのかは不明だけども、粛々とモニタリングをしていこうと思う。

2016年03月08日

巨大な防潮堤建設着々と

2016年3月8日撮影

片浜地区海岸の防潮堤(T.P 7,2m)

「T.P」とは東京湾の平均海面高。正確には東京湾中等潮位(Tokyo Peilの略)

こちらは宮城県(気仙沼土木事務所)が管理者の防潮堤になります。

参考資料はこちら

防潮堤の数を単純に数えると、気仙沼市内だけで90か所以上あります。

スタンプラリーができそうですね。

本日(2016年3月8日)のNew York Timesにも紹介されています。

片浜地区海岸の防潮堤(T.P 7,2m)

「T.P」とは東京湾の平均海面高。正確には東京湾中等潮位(Tokyo Peilの略)

こちらは宮城県(気仙沼土木事務所)が管理者の防潮堤になります。

参考資料はこちら

防潮堤の数を単純に数えると、気仙沼市内だけで90か所以上あります。

スタンプラリーができそうですね。

本日(2016年3月8日)のNew York Timesにも紹介されています。

2016年02月27日

防潮堤情報サイト

3.11が近づくにつれ、巨大防潮堤建設関係の取材やお問い合わせが増えていきます。

できる限り対応させて頂こうと考えておりますが、下記サイトも情報満載です。

防潮堤の情報サイトが増えてきましたね。

Sea Wall infoさんのサイトは地図上でクリックすると防潮堤の情報(工事の進捗)を見ることができます。

防潮堤オリエンテーリングができそう。。

防潮堤.netさんのサイトはリンク集もあります。

「今川悟さん(気仙沼市議)のブログ」には水産関係から防潮堤まで幅広く情報が掲載されています。

Shiro neko さんのユーチューブサイトは、防潮堤の動画が掲載されています。

できる限り対応させて頂こうと考えておりますが、下記サイトも情報満載です。

防潮堤の情報サイトが増えてきましたね。

Sea Wall infoさんのサイトは地図上でクリックすると防潮堤の情報(工事の進捗)を見ることができます。

防潮堤オリエンテーリングができそう。。

防潮堤.netさんのサイトはリンク集もあります。

「今川悟さん(気仙沼市議)のブログ」には水産関係から防潮堤まで幅広く情報が掲載されています。

Shiro neko さんのユーチューブサイトは、防潮堤の動画が掲載されています。

2016年02月07日

Shiro Nekoさんのドローン空撮動画 YouTubeサイト

こうやって、日本の崖地以外の沿岸部はコンクリートの壁だらけになっていくのですな。

ドローンによる巨大防潮堤空撮映像(Shiro Neko様のYouTubeサイト)

長須賀海水浴場↓↓(宮城県南三陸町歌津)

登米沢地区(宮城県気仙沼市本吉町)の高さ14,7m(T.P)の防潮堤建設中。

合意形成が失敗すると、計画されていない場所にも防潮堤を建設することになる、という事例の一つ。

後馬場地区海岸(宮城県気仙沼市唐桑町馬場)の高さ11.3m(T.P)の巨大防潮堤。

巨大防潮堤建設により、水産業の衰退および自然景観価値の下落、親水性や地域住民の自然への畏敬の念などは薄れるだろうが、インバウンド対応のブラックツーリズムネタとしては良質と思われる。

実際に海外からお越しになった方々を巨大防潮堤へご案内するととても喜ばれる。リピーターになる可能性は低いが。

防潮堤を案内すると、それを見た海外の方は様々な角度から日本を馬鹿にすることが多いので、グッとこらえて自虐的な笑いに変えることが肝要である。ここはガイドのエンターテイナーとしての質が求められる。

また、宮城県の場合は知事の意向もあって水門はつくらず、海辺の防潮堤からそれに接する河川の上流までガッチリコンクリート製護岸が造られる。沖ノ田川の河川護岸等は極めてユニークなコンクリート構造物なので、新たなツーリズムのネタとしては価値があると思われる。

海外の方に人気の、日本の観光名所(動画サイト)などにも防潮堤が紹介されているところを見ると、やはり自虐的なツーリズムは収益事業としては有望なのかもしれない。

観光名所として仕立てるのであれば、やはり目玉として知事の銅像が必須。

問題はどこに設置するかだ。

駐車スペースがあり、できればトイレもある防潮堤ビューポイント。

矛盾するけど「みちのく潮風トレイル」の一部に組み込めないだろうか。

巨大防潮堤建設問題は、日本の全ての海辺で計画済みであることが恐ろしい。

「国土強靭化計画」の一部で、北海道から沖縄まで、各都道府県で海岸基本計画(平たく言えば巨大防潮堤建設)が策定(計画)されている。何かのきっかけで建設予算が付いた瞬間に、日本の海辺は崖地以外のほとんどがコンクリートの壁が造られることがほぼ確定している。

日本全土が一律に巨大防潮堤で囲まれるとしたら、観光資源の価値は無くなるんだろうなぁ。

放射能問題を観光資源にするのはちと辛いか。

外国人観光客向けにはならない気がするが、チェルノブイリやアウシュヴィッツ ビルケナウ強制収容所は観光地化できているとも聞く。

「ここの空間線量は〇〇シーベルトなんですよ!」、なんてガイドトークは客を不快にするだけ。どうやってるんだろうか?

住民もメディアもめっきり取り上げることが少なくなったが、放射能問題は現在進行形であることは確か。

最近は線量計を持ち歩くことも少なくなったが、また持ち歩こうと思う。

さてさて、何でもかんでも観光に結び付けるのは気が進まない。

しかし、生きているからには食わなければならない。

そんなことをぐるぐる考えていると地方で暮らすことの限界を感じるなぁ。。

ドローンによる巨大防潮堤空撮映像(Shiro Neko様のYouTubeサイト)

長須賀海水浴場↓↓(宮城県南三陸町歌津)

登米沢地区(宮城県気仙沼市本吉町)の高さ14,7m(T.P)の防潮堤建設中。

合意形成が失敗すると、計画されていない場所にも防潮堤を建設することになる、という事例の一つ。

後馬場地区海岸(宮城県気仙沼市唐桑町馬場)の高さ11.3m(T.P)の巨大防潮堤。

巨大防潮堤建設により、水産業の衰退および自然景観価値の下落、親水性や地域住民の自然への畏敬の念などは薄れるだろうが、インバウンド対応のブラックツーリズムネタとしては良質と思われる。

実際に海外からお越しになった方々を巨大防潮堤へご案内するととても喜ばれる。リピーターになる可能性は低いが。

防潮堤を案内すると、それを見た海外の方は様々な角度から日本を馬鹿にすることが多いので、グッとこらえて自虐的な笑いに変えることが肝要である。ここはガイドのエンターテイナーとしての質が求められる。

また、宮城県の場合は知事の意向もあって水門はつくらず、海辺の防潮堤からそれに接する河川の上流までガッチリコンクリート製護岸が造られる。沖ノ田川の河川護岸等は極めてユニークなコンクリート構造物なので、新たなツーリズムのネタとしては価値があると思われる。

海外の方に人気の、日本の観光名所(動画サイト)などにも防潮堤が紹介されているところを見ると、やはり自虐的なツーリズムは収益事業としては有望なのかもしれない。

観光名所として仕立てるのであれば、やはり目玉として知事の銅像が必須。

問題はどこに設置するかだ。

駐車スペースがあり、できればトイレもある防潮堤ビューポイント。

矛盾するけど「みちのく潮風トレイル」の一部に組み込めないだろうか。

巨大防潮堤建設問題は、日本の全ての海辺で計画済みであることが恐ろしい。

「国土強靭化計画」の一部で、北海道から沖縄まで、各都道府県で海岸基本計画(平たく言えば巨大防潮堤建設)が策定(計画)されている。何かのきっかけで建設予算が付いた瞬間に、日本の海辺は崖地以外のほとんどがコンクリートの壁が造られることがほぼ確定している。

日本全土が一律に巨大防潮堤で囲まれるとしたら、観光資源の価値は無くなるんだろうなぁ。

放射能問題を観光資源にするのはちと辛いか。

外国人観光客向けにはならない気がするが、チェルノブイリやアウシュヴィッツ ビルケナウ強制収容所は観光地化できているとも聞く。

「ここの空間線量は〇〇シーベルトなんですよ!」、なんてガイドトークは客を不快にするだけ。どうやってるんだろうか?

住民もメディアもめっきり取り上げることが少なくなったが、放射能問題は現在進行形であることは確か。

最近は線量計を持ち歩くことも少なくなったが、また持ち歩こうと思う。

さてさて、何でもかんでも観光に結び付けるのは気が進まない。

しかし、生きているからには食わなければならない。

そんなことをぐるぐる考えていると地方で暮らすことの限界を感じるなぁ。。

2016年01月06日

巨大防潮堤建設が始まっております。

東日本大震災で被災した沿岸部。

災害復旧事業で変化していく状況をモニタリングしております。

「沖の田地区海岸と野々下海岸の防潮堤」

場所:宮城県気仙沼市本吉町

(shironeko様のサイトより)

「沖ノ田川の河川堤防」

場所:宮城県気仙沼市本吉町

(shironeko様のサイトより)

未だこの類の河川護岸を設計しちゃう設計者がいるんですね。。。

災害復旧事業で変化していく状況をモニタリングしております。

「沖の田地区海岸と野々下海岸の防潮堤」

場所:宮城県気仙沼市本吉町

(shironeko様のサイトより)

「沖ノ田川の河川堤防」

場所:宮城県気仙沼市本吉町

(shironeko様のサイトより)

未だこの類の河川護岸を設計しちゃう設計者がいるんですね。。。

2015年04月13日

巨大防潮堤建設予算 1兆円超え!!

巨大防潮堤建設問題について、建設費用が当初の予算を上回る1兆400億円以上になる見込み。

海岸には「管理者」がいる。

気仙沼市だけでも7つの管理者に分かれており、それぞれが管理する海岸に巨大防潮堤を建設することなっている。

もちろん、防潮堤無しの地区もいくつかあるが、巨大なコンクリート壁が沢山できることには変わりはない。

国は「指針を示しただけで必ず防潮堤を造れとは言っていない」と、よく聞く文句だが、地方自治体が国の指針を完全無視できるはずがない。

見えない圧力があるのでしょうなぁ。

気仙沼市内でも巨大防潮堤の建設が目立ってきた。

気仙沼市朝日町の防潮堤は正にコンクリートの壁。

今川悟議員のブログはこちら

宮城県の言う「景観に配慮」が少し笑えます。

こちらは気仙沼市の野々下海岸・沖ノ田海岸に建設中の巨大防潮堤。

早期に、住民が防潮堤建設を望んだ地区。

空撮動画はこちらから!

ほぼ完成している防潮堤の管理者は、林野庁(宮城北部森林管理署 海岸防災林復旧対策事務所)。

手前側の建設中の防潮堤管理者は宮城県土木部河川課。

この地区の防潮堤は国と県の防潮堤が混在し、国(林野庁)が作った防潮堤は直立型。

宮城県は、林野庁の防潮堤の続き部分を造る(くっつける)わけですが、宮城県が造る防潮堤はなんと台形で構造が違うため、8200万円の追加工事が必要になりました。

予算は国費から支出とのこと。

地元新聞にも「お粗末 防潮堤」と。

海岸には「管理者」がいる。

気仙沼市だけでも7つの管理者に分かれており、それぞれが管理する海岸に巨大防潮堤を建設することなっている。

もちろん、防潮堤無しの地区もいくつかあるが、巨大なコンクリート壁が沢山できることには変わりはない。

国は「指針を示しただけで必ず防潮堤を造れとは言っていない」と、よく聞く文句だが、地方自治体が国の指針を完全無視できるはずがない。

見えない圧力があるのでしょうなぁ。

気仙沼市内でも巨大防潮堤の建設が目立ってきた。

気仙沼市朝日町の防潮堤は正にコンクリートの壁。

今川悟議員のブログはこちら

宮城県の言う「景観に配慮」が少し笑えます。

こちらは気仙沼市の野々下海岸・沖ノ田海岸に建設中の巨大防潮堤。

早期に、住民が防潮堤建設を望んだ地区。

空撮動画はこちらから!

ほぼ完成している防潮堤の管理者は、林野庁(宮城北部森林管理署 海岸防災林復旧対策事務所)。

手前側の建設中の防潮堤管理者は宮城県土木部河川課。

この地区の防潮堤は国と県の防潮堤が混在し、国(林野庁)が作った防潮堤は直立型。

宮城県は、林野庁の防潮堤の続き部分を造る(くっつける)わけですが、宮城県が造る防潮堤はなんと台形で構造が違うため、8200万円の追加工事が必要になりました。

予算は国費から支出とのこと。

地元新聞にも「お粗末 防潮堤」と。

2014年03月12日

防潮堤について、国も動き始めた。

防潮堤についての住民説明会では、住民側の知識が乏しいことが多いので、説明された内容を鵜呑みにしてしまう場合があります。

しかし、実際は検討の余地はあり、また法律でも景観や生態系への配慮や、住民の意見をしっかり聞くこと等が定められています。

行政側(特に宮城県)は、始めから落としどころを作成し、または既存のやり方(できるだけ検討はしない)で、そこへの誘導をするような説明会は実際に多かった。

最近はましになってきてはいるものの、「話し合う余地」を消してきたのは行政側(特に宮城県)であることは間違いありません。

防潮堤の話が出た直後、宮城県の職員から「海辺は既にコンクリートだらけ。そこにコンクリートの防潮堤があっても問題ないでしょ」と言われたこともあります。

(行政説明会では議事録を作ることは無く、音声しか残っておりません。。最近は作るようになったのかな?貧弱なメモみたいな報告書は残っているかもしれませんが。)

高圧的な言動や内容で、話し合いをする気は無く、防潮堤をつくることが前提となっている住民への説明会。それが宮城県の行ってきた住民説明会でした。

時間が経つにつれ、住民側も知識を持って嘘を見抜くことが多くなってきたこのごろ、やっと「話し合い」らしきものがスタートしてきました。

仕組みも緩和されはじめてきた近頃では、高圧的だった宮城県職員の方々も柔軟になってきたと思います。

ただ、住民を見て態度を変える職員はおりますけども。。

行政職員の方々も、ややこしい仕事は面倒でしょうなぁ。

でもそれがお仕事なので仕方がない。

ここまで問題がこじれたのは住民側にも責任はあるものと思います。

自ら学ぶことをせずに文句ばかり言う。意思を示さないと相手には何も伝わらない。

そこから生まれたのが、「説明会等で、住民からの意見が無い場合は合意とみなす」ということなのだと思います。

そして問題を矮小化しようと必死な宮城県知事。

あたかもごく一部での問題であるかのごとく、がんばってメディア対応されております。

しかし、実際には国からもハシゴを外された形となり、凛として話している知事を見ていると最近は本当に可哀そうな気がしてなりません。

知事ともなると、いろいろなストレスあるんだろうなぁ。。。

防潮堤についての記事が増えてきました。

・日本経済新聞

・毎日新聞

・National Public Radio

畠山信

しかし、実際は検討の余地はあり、また法律でも景観や生態系への配慮や、住民の意見をしっかり聞くこと等が定められています。

行政側(特に宮城県)は、始めから落としどころを作成し、または既存のやり方(できるだけ検討はしない)で、そこへの誘導をするような説明会は実際に多かった。

最近はましになってきてはいるものの、「話し合う余地」を消してきたのは行政側(特に宮城県)であることは間違いありません。

防潮堤の話が出た直後、宮城県の職員から「海辺は既にコンクリートだらけ。そこにコンクリートの防潮堤があっても問題ないでしょ」と言われたこともあります。

(行政説明会では議事録を作ることは無く、音声しか残っておりません。。最近は作るようになったのかな?貧弱なメモみたいな報告書は残っているかもしれませんが。)

高圧的な言動や内容で、話し合いをする気は無く、防潮堤をつくることが前提となっている住民への説明会。それが宮城県の行ってきた住民説明会でした。

時間が経つにつれ、住民側も知識を持って嘘を見抜くことが多くなってきたこのごろ、やっと「話し合い」らしきものがスタートしてきました。

仕組みも緩和されはじめてきた近頃では、高圧的だった宮城県職員の方々も柔軟になってきたと思います。

ただ、住民を見て態度を変える職員はおりますけども。。

行政職員の方々も、ややこしい仕事は面倒でしょうなぁ。

でもそれがお仕事なので仕方がない。

ここまで問題がこじれたのは住民側にも責任はあるものと思います。

自ら学ぶことをせずに文句ばかり言う。意思を示さないと相手には何も伝わらない。

そこから生まれたのが、「説明会等で、住民からの意見が無い場合は合意とみなす」ということなのだと思います。

そして問題を矮小化しようと必死な宮城県知事。

あたかもごく一部での問題であるかのごとく、がんばってメディア対応されております。

しかし、実際には国からもハシゴを外された形となり、凛として話している知事を見ていると最近は本当に可哀そうな気がしてなりません。

知事ともなると、いろいろなストレスあるんだろうなぁ。。。

防潮堤についての記事が増えてきました。

・日本経済新聞

・毎日新聞

・National Public Radio

畠山信

2014年01月22日

巨大防潮堤問題

年明けから巨大防潮堤建設問題がざわついている。

気仙沼市長は、「背後地次第では防潮堤無しもO.K」とし、「原型復旧」、「L1対応」から選べるよう市民に示した。

でもそれは市が管理する漁港にのみ該当する。

一方で、宮城県が管理する漁港については、宮城県知事の意思は固い。

「一律の高さの防潮堤を造る」として、そこに住む住民の意見は反映されていない。

それでも、昨年に比べればだいぶ軟化してきている。

防潮堤の上部に車道もO.K、県道の法面をコンクリート張りにして防潮堤替わりにするもO.K等々。

「防潮堤で守るもの」も変化してきている。

時系列で、いろんな議事録を見比べるとなかなか面白い。

重要な単語が消えていく。

時間が過ぎると、事業(防潮堤建設含む)も「災害復旧事業」ではなくなる場所も出始めた。

つまり、住民側が時間切れギリギリまで粘り強く頑張った地区はいろいろとお得なこともある、ということ。

気仙沼市内でも「防潮堤を造らない地区」、「防潮堤が建設され始めている地区」、「もめている地区」が分かれてきた。

すでに、一律の防潮堤高ではないのだが、それでも「命を守るため」に、宮城県知事は巨大防潮堤を造りたくて仕方がない。

「命を守る」と言えば言うほど、最近は胡散臭くて仕方がない。

本当にそう思っているのだろうか。裏事情があるように思えてならない。

また、生態系や景観にも配慮するそうだが(海岸法の絡み)、具体案が示されず、また生態系を知らない者が設計しているためか配慮はされていないのが現状。

宮城県知事の言う、「比較的頻度の高い津波は防潮堤で守る」の意味が正直よくわからない。

比較的頻度の高い津波が来ることは分かるが、防潮堤ごときで命は担保できないことを今回の震災で学んだから。

それと、林野庁が絡んでいる場所(防災林等)の防潮堤計画は特にめちゃくちゃで、後世に伝えるべきオモシロ公共事業でもある。

気仙沼市の野々下海岸の防潮堤は「恥ずかしい公共事業」といえるので、今のうちに是非とも見ていただきたい。

巨大防潮堤建設の問題点は様々だ。

そもそも、海岸保全施設における採択基準に疑問。

生態系の視点から見ると、矢板を打ち込む工法の場合は地下水を遮断することによる海の生態系への悪影響が懸念される。これは漁業者への補償の問題が絡んでくるが、検討すらされていない。

防潮堤の建設は国費だが、補修等の管理費は管理者もち(つまり、県や市町村)。少子高齢化、人口減少を加味して試算が行われていない。宮城県知事は「試算はしなければならない」と言っていたけども、言うだけで試算されてない。

費用対効果、便益費用も考えてみるとめちゃくちゃだ。

・・・挙げればきりがない。

日本の海岸を見ると、海から山まで人工物で遮られていない(海、砂浜または干潟、草地、山)場所は残っているのだろうか。

つながりを持った自然環境はまさに資本であり、次の世代へ残すべきものだと思うのだけれども。

畠山信

気仙沼市長は、「背後地次第では防潮堤無しもO.K」とし、「原型復旧」、「L1対応」から選べるよう市民に示した。

でもそれは市が管理する漁港にのみ該当する。

一方で、宮城県が管理する漁港については、宮城県知事の意思は固い。

「一律の高さの防潮堤を造る」として、そこに住む住民の意見は反映されていない。

それでも、昨年に比べればだいぶ軟化してきている。

防潮堤の上部に車道もO.K、県道の法面をコンクリート張りにして防潮堤替わりにするもO.K等々。

「防潮堤で守るもの」も変化してきている。

時系列で、いろんな議事録を見比べるとなかなか面白い。

重要な単語が消えていく。

時間が過ぎると、事業(防潮堤建設含む)も「災害復旧事業」ではなくなる場所も出始めた。

つまり、住民側が時間切れギリギリまで粘り強く頑張った地区はいろいろとお得なこともある、ということ。

気仙沼市内でも「防潮堤を造らない地区」、「防潮堤が建設され始めている地区」、「もめている地区」が分かれてきた。

すでに、一律の防潮堤高ではないのだが、それでも「命を守るため」に、宮城県知事は巨大防潮堤を造りたくて仕方がない。

「命を守る」と言えば言うほど、最近は胡散臭くて仕方がない。

本当にそう思っているのだろうか。裏事情があるように思えてならない。

また、生態系や景観にも配慮するそうだが(海岸法の絡み)、具体案が示されず、また生態系を知らない者が設計しているためか配慮はされていないのが現状。

宮城県知事の言う、「比較的頻度の高い津波は防潮堤で守る」の意味が正直よくわからない。

比較的頻度の高い津波が来ることは分かるが、防潮堤ごときで命は担保できないことを今回の震災で学んだから。

それと、林野庁が絡んでいる場所(防災林等)の防潮堤計画は特にめちゃくちゃで、後世に伝えるべきオモシロ公共事業でもある。

気仙沼市の野々下海岸の防潮堤は「恥ずかしい公共事業」といえるので、今のうちに是非とも見ていただきたい。

巨大防潮堤建設の問題点は様々だ。

そもそも、海岸保全施設における採択基準に疑問。

生態系の視点から見ると、矢板を打ち込む工法の場合は地下水を遮断することによる海の生態系への悪影響が懸念される。これは漁業者への補償の問題が絡んでくるが、検討すらされていない。

防潮堤の建設は国費だが、補修等の管理費は管理者もち(つまり、県や市町村)。少子高齢化、人口減少を加味して試算が行われていない。宮城県知事は「試算はしなければならない」と言っていたけども、言うだけで試算されてない。

費用対効果、便益費用も考えてみるとめちゃくちゃだ。

・・・挙げればきりがない。

日本の海岸を見ると、海から山まで人工物で遮られていない(海、砂浜または干潟、草地、山)場所は残っているのだろうか。

つながりを持った自然環境はまさに資本であり、次の世代へ残すべきものだと思うのだけれども。

畠山信

2013年12月25日

無人島に防潮堤 村井知事の発言

宮城県塩釜市の無人島に、約20億円の国税を投じて計画されていた防潮堤。

村井知事は「造る」という判断だったが、普通の見解となったようだ。

防潮堤問題で宮城県知事「農業しなければ整備は不要」 見直し示唆 産経ニュース

『東日本大震災の復旧事業として宮城県が塩釜市の無人島4島で計画している防潮堤整備をめぐり、村井嘉浩知事は24日の記者会見で「農地を守るための防潮堤であり、農業をしないとなれば整備する理由はなくなる」と述べ、計画を見直す可能性を示唆した。

4島では、水田を保護する農地海岸整備事業として高さ3・1メートルの防潮堤が整備されたが、1980年代以降、耕作放棄されている。震災で防潮堤が0・5~2メートル沈下したとして、県が来年度に復旧する計画だが、被災者から「無駄な事業」と批判が相次いでいだ。

塩釜市が今後、地権者と今後の営農について話し合う予定で、県はその結果を受け、市と協議する方針。

村井知事は「農地を持つ農家の意思確認が最優先。結論は出ていないが、(防潮堤を)そのままにしておくことも一つの選択肢」と述べた。』

「命を守る防潮堤」といっても、防潮堤の背後地には民家が無く(規制で建てられないことが多い)、「農地を守る防潮堤」といっても農業を営むかどうかは不明(農業者の高齢化)。

宮城県気仙沼市の小泉地区でも宮城県の職員は「農地を守るために防潮堤を整備します」という説明をしていた。

その高さは宮城県最大T.P14,7m。

しかし、県職員の方は「海辺の農地は、もう農地として使用できない状況・・・」とポロッと口を滑らす始末。

そもそも、防潮堤では命を守れない。

そして便益対費用を考えていない。

されに、国も県も市も責任の放棄・転嫁しているようにしか感じられない。

専門調査会、中央防災会議、国交省関連の防災とか防潮堤に関する議事録を時系列に読んでいくと、「住民の合意形成」とか「生態系への配慮」、「景観への配慮」といった文字がだんだん消えていく。(海岸法にはあるけども。)

これまでに、宮城県が開催した「災害復旧事業等説明会」の配布資料と概要書(簡単な報告書のようなもの)はこちら。

ちなみに、議事録は存在しない。

宮城県も情報公開については頑張っている。

住民説明会に参加してからこれ読み、その後の対応をモニタリングしていくと、住民の要望に対しては「ご意見賜りました。配慮します。」と、なったまま、実際に意見や要望を吸い上げられることがあまりにも少なすぎる。

つまり、住民側が意見や要望を言っても言わなくても結果はあまり変わらない。ただ、「意見を言わない」=「合意」とみなされる。

担当職員の方々は予め決められた枠の中でしか動けないので、国に直接申し立てると「組長次第」となり、組長に言うと「国が決めたこと」という説明がされる。

これが今の日本なんだろうなぁ。

巨大防潮堤建設問題について、水面下の動きが活発になってきた。

時間が経つにつれ、総務省や財務省からの見えない圧力(事業が決まらない場合は、自治体負担金額の割合を増していく)が掛かっていくのは予想される。(関係者によれば、すでに圧力が掛かっているそうな。。)

国負担ではなく、自治体負担金額が多くなればなるほど地獄絵図まっしぐら。

先日、夕張市に伺った際に学んだことをいろいろ思い出す。

「夕張のようになる」は間違い。

夕張市がきっかけでできた法改正で、そう簡単に市町村は破たんできない仕組みになった。

少子高齢化、人口減少、10年間の復興期間の終了。

その後はどうなっているのだろうか。

気仙沼市の実質公債費比率は約15%。

もちろんこの数字だけでは判断できないけども、25%まであと何年だろうか。。。

クリスマスだというのに、妙にどんより暗い気持ちになってしまう。

気仙沼市の野々下海岸の現在↓↓↓

根底の国土強靭化計画。

時間が経つにつれ、いろいろな文言が変化または消去されているそうな。

はじめは良いこと言っていたけども、蓋を開けてみるととんでもないことになっている。

日本の海岸は、崖地を除いて全てこうなってしまうのだろうか。

畠山信

村井知事は「造る」という判断だったが、普通の見解となったようだ。

防潮堤問題で宮城県知事「農業しなければ整備は不要」 見直し示唆 産経ニュース

『東日本大震災の復旧事業として宮城県が塩釜市の無人島4島で計画している防潮堤整備をめぐり、村井嘉浩知事は24日の記者会見で「農地を守るための防潮堤であり、農業をしないとなれば整備する理由はなくなる」と述べ、計画を見直す可能性を示唆した。

4島では、水田を保護する農地海岸整備事業として高さ3・1メートルの防潮堤が整備されたが、1980年代以降、耕作放棄されている。震災で防潮堤が0・5~2メートル沈下したとして、県が来年度に復旧する計画だが、被災者から「無駄な事業」と批判が相次いでいだ。

塩釜市が今後、地権者と今後の営農について話し合う予定で、県はその結果を受け、市と協議する方針。

村井知事は「農地を持つ農家の意思確認が最優先。結論は出ていないが、(防潮堤を)そのままにしておくことも一つの選択肢」と述べた。』

「命を守る防潮堤」といっても、防潮堤の背後地には民家が無く(規制で建てられないことが多い)、「農地を守る防潮堤」といっても農業を営むかどうかは不明(農業者の高齢化)。

宮城県気仙沼市の小泉地区でも宮城県の職員は「農地を守るために防潮堤を整備します」という説明をしていた。

その高さは宮城県最大T.P14,7m。

しかし、県職員の方は「海辺の農地は、もう農地として使用できない状況・・・」とポロッと口を滑らす始末。

そもそも、防潮堤では命を守れない。

そして便益対費用を考えていない。

されに、国も県も市も責任の放棄・転嫁しているようにしか感じられない。

専門調査会、中央防災会議、国交省関連の防災とか防潮堤に関する議事録を時系列に読んでいくと、「住民の合意形成」とか「生態系への配慮」、「景観への配慮」といった文字がだんだん消えていく。(海岸法にはあるけども。)

これまでに、宮城県が開催した「災害復旧事業等説明会」の配布資料と概要書(簡単な報告書のようなもの)はこちら。

ちなみに、議事録は存在しない。

宮城県も情報公開については頑張っている。

住民説明会に参加してからこれ読み、その後の対応をモニタリングしていくと、住民の要望に対しては「ご意見賜りました。配慮します。」と、なったまま、実際に意見や要望を吸い上げられることがあまりにも少なすぎる。

つまり、住民側が意見や要望を言っても言わなくても結果はあまり変わらない。ただ、「意見を言わない」=「合意」とみなされる。

担当職員の方々は予め決められた枠の中でしか動けないので、国に直接申し立てると「組長次第」となり、組長に言うと「国が決めたこと」という説明がされる。

これが今の日本なんだろうなぁ。

巨大防潮堤建設問題について、水面下の動きが活発になってきた。

時間が経つにつれ、総務省や財務省からの見えない圧力(事業が決まらない場合は、自治体負担金額の割合を増していく)が掛かっていくのは予想される。(関係者によれば、すでに圧力が掛かっているそうな。。)

国負担ではなく、自治体負担金額が多くなればなるほど地獄絵図まっしぐら。

先日、夕張市に伺った際に学んだことをいろいろ思い出す。

「夕張のようになる」は間違い。

夕張市がきっかけでできた法改正で、そう簡単に市町村は破たんできない仕組みになった。

少子高齢化、人口減少、10年間の復興期間の終了。

その後はどうなっているのだろうか。

気仙沼市の実質公債費比率は約15%。

もちろんこの数字だけでは判断できないけども、25%まであと何年だろうか。。。

クリスマスだというのに、妙にどんより暗い気持ちになってしまう。

気仙沼市の野々下海岸の現在↓↓↓

根底の国土強靭化計画。

時間が経つにつれ、いろいろな文言が変化または消去されているそうな。

はじめは良いこと言っていたけども、蓋を開けてみるととんでもないことになっている。

日本の海岸は、崖地を除いて全てこうなってしまうのだろうか。

畠山信

2013年12月17日

無人島防潮堤計画で村井知事「予定通り」

宮城県の村井知事、無人島にも防潮堤を造りたいそうな。。。

ニュースはこちら。

2013年12月16日 19:11

「無人島に20億円をかけて建設する防潮堤について、村井知事は定例会見で改めて、このまま建設を進める考えを示しました。防潮堤の復旧計画が進められているのは、塩釜市浦戸諸島の鷺島、漆島、大森島、馬の背島の4つの無人島です。

これらの島では、かつては稲作が行われていたため防潮堤がありましたが、現在は人がいないうえに何も作付されていないため、県議会などから「無駄な事業だ」と批判の声が出ています。

この防潮堤は、農林水産省の補助事業で作られたもので、農水省ではこのほど今後の営農方針を示して欲しいなどと指摘しましたが、村井知事は改めて計画を進めていく考えを示しました。一方で村井知事は、農水省から再検討の指示があれば柔軟に対応すると話しました。 」

「災害復旧事業」という名のもとに、「命を守る」というなんちゃって大義名分のために、税金の無駄としか言えない事業が行われている宮城県。

残念でならない。。。

畠山信

ニュースはこちら。

2013年12月16日 19:11

「無人島に20億円をかけて建設する防潮堤について、村井知事は定例会見で改めて、このまま建設を進める考えを示しました。防潮堤の復旧計画が進められているのは、塩釜市浦戸諸島の鷺島、漆島、大森島、馬の背島の4つの無人島です。

これらの島では、かつては稲作が行われていたため防潮堤がありましたが、現在は人がいないうえに何も作付されていないため、県議会などから「無駄な事業だ」と批判の声が出ています。

この防潮堤は、農林水産省の補助事業で作られたもので、農水省ではこのほど今後の営農方針を示して欲しいなどと指摘しましたが、村井知事は改めて計画を進めていく考えを示しました。一方で村井知事は、農水省から再検討の指示があれば柔軟に対応すると話しました。 」

「災害復旧事業」という名のもとに、「命を守る」というなんちゃって大義名分のために、税金の無駄としか言えない事業が行われている宮城県。

残念でならない。。。

畠山信

2013年12月04日

巨大防潮堤について、国が動いた。

2011年の夏から揺れ動いていた巨大防潮堤建設問題。

やっと国が考えを改める気配を見せた。

テレ朝ニュース(2013,12,3)

「東日本大震災から4日で1000日を迎えますが、被災地では住宅地の高台移転の見通しが立たず、福島第一原発事故の処理も計画通りに進まないなど、復興に向けた課題は山積したままです。こうしたなか、自民党は、地元住民の反対で建設が進まない巨大防潮堤について、計画を見直す方向で調整に入ったことが明らかになりました。

被災地の沿岸に建設を予定している防潮堤は、総延長が370キロで、約8000億円の予算がついています。しかし、巨大な防潮堤は景観を損なうほか、漁業にも支障があるとして、地元から反対の声が上がり、計画が進まない状況が出ています。このため、自民党は、避難道路の整備などを軸に防潮堤の建設計画を見直す方向で調整に入りました。また、25兆円の復興予算は、原則2015年度末までしか使えないため、期限に縛られずに予算の使い勝手を良くする「基金」の創設なども検討する方針です。」

本日、昭恵さんのお力添えのもと、自民党本部にて開かれた環境部会(ヤフーニュース)でも巨大防潮堤建設問題を取り上げて頂きました。

「安倍晋三首相夫人の昭恵さんが4日午前、自民党本部で開かれた同党環境部会の会合に出席し、東日本大震災の被災地に計画されている防潮堤建設の再考を訴えた。現職首相の夫人が党部会に出席するのは異例。同党議員らを前に「防潮堤で覆われた海が見えない復興でいいんだろうか」と問題提起した。

昭恵さんは会合で「防潮堤反対運動をするつもりはない。必要なところはきちんと造ればいい」とする一方、「必要ないところはやめればいい。景観が崩れ、海の生態系が変わって環境も破壊され、漁業にも影響するかもしれない」と指摘した。昭恵さんは被災地に足を運び、防潮堤建設を考え直す運動に関わっている。この日の会合は、昭恵さんの活動を知った部会長の片山さつき参院議員の呼びかけで実現した。

会合では復興庁の小泉進次郎政務官も発言。「何が何でも高いものを造るというわけではない。住民の様々な思いがあるところは柔軟に意見交換を重ねる」と述べた。出席した財務省などの担当者は、計画が決まっている地域でも見直しが可能だとの考えを示した。」

宮城県知事は「国が決めた指針に従っている」と言っていたので、国の指針が変われば県も従うのだろうか?

国の「検討」がどの程度の結果となるか、また宮城県知事がそれに従うかどうかが問題。

結果が出なければ意味が無い。

会場には 小泉進次郎復興政務官も来られたが、「気仙沼市の小泉地区からは、防潮堤を早く作ってほしいという意見を頂いた」と言うだけ言ってそそくさと退室したそうな。

「復興」について、もっとちゃんとお考えいただきたいものだ。

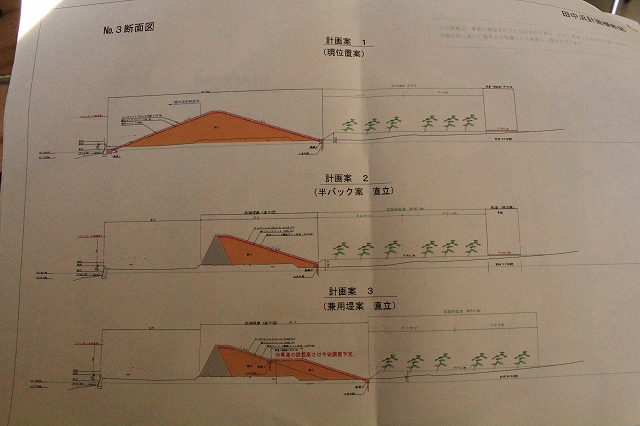

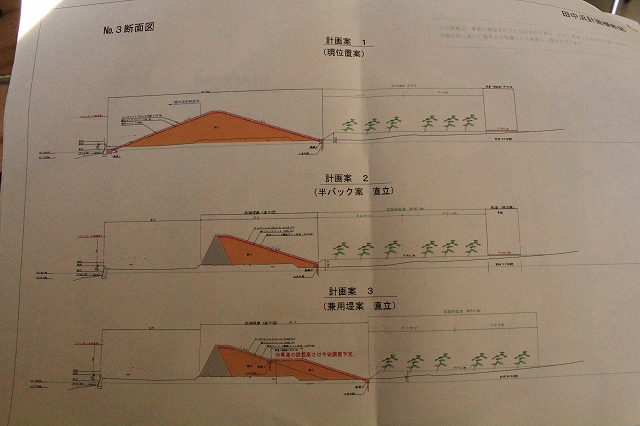

先日は気仙沼大島の防潮堤計画の住民説明会に参加。

大島の田中浜には11,8mの防潮堤が計画されている。

(11,8mは、電信柱より数m高い)

それに対し、住民の方々は賛否あるものの、水産と観光で成り立ってきた地域としては負の遺産となるために反発が激しい。

おまけに環境省が管理する施設もあるが、その施設を潰す形で防潮堤が建設されている。

宮城県からは3つの防潮堤計画案が示されたが、どれを造っても環境省の施設は潰される。

ちなみに、環境省としては施設が潰された場合は再建しない方針とのこと。

大島の住民の方々は、みなさんはっきりと意思を話されるのはとても素晴らしい。

「意見が出なければ合意とみなす」との見解を示した宮城県としては、かなりやりにくいだろうなぁ。

宮城県の職員が北海道の奥尻島を引き合いに出し、「奥尻島の住民の方に話を聞いたら皆さん防潮堤を造って良かったと言っている」とのこと。

嘘じゃないんだろうけど、明らかな誘導。まぁ行政説明会ではよくあることであるけども。

実際に現地で住民の方々にお話しを聞いた仲間は、「防潮堤を造ったことに後悔している住民にしか会うことはできなかった」そうな。

巨大防潮堤に反対の意見がとても強い大島。

一方で、気仙沼市小泉地区は合意形成の手法はめちゃくちゃだった(重要な行政説明会の際、他地区の住民やメディア、支援者等を排除した)が、巨大防潮堤建設(高さT.P14,7m)に合意した。

しかも、早く防潮堤を造ってほしいという文書も出しているそうな。

住民が望んだのならば仕方がないとは思う。

巨大防潮堤ができてしまう地区には魅力を感じないのでもう行くこともないだろう。

それにしても、支援者であるはずの方(研究者)に「もう来ないで」と言ってしまうのはいかがなものだろうか。。。

排他的な地区は衰退すると思うのだが。。。。。

今まで、散々議員の方やお偉いさん方に要望してきたが、一つとして具体的な動きにはならなかった。

初めて昭恵さんにお会いした時も「また同じだ。無駄な時間だ。」と正直思っていた。

ただ、「徹底的にやる!」と言ってくださる方は初めてだった。

具体的に動いてくださったことに感謝申し上げます。

また、酒の席とはいえ、いろいろと失礼な発言をしてしまったことをお詫びいたします。

引き続き、どうかよろしくお願い申し上げます。

畠山信

やっと国が考えを改める気配を見せた。

テレ朝ニュース(2013,12,3)

「東日本大震災から4日で1000日を迎えますが、被災地では住宅地の高台移転の見通しが立たず、福島第一原発事故の処理も計画通りに進まないなど、復興に向けた課題は山積したままです。こうしたなか、自民党は、地元住民の反対で建設が進まない巨大防潮堤について、計画を見直す方向で調整に入ったことが明らかになりました。

被災地の沿岸に建設を予定している防潮堤は、総延長が370キロで、約8000億円の予算がついています。しかし、巨大な防潮堤は景観を損なうほか、漁業にも支障があるとして、地元から反対の声が上がり、計画が進まない状況が出ています。このため、自民党は、避難道路の整備などを軸に防潮堤の建設計画を見直す方向で調整に入りました。また、25兆円の復興予算は、原則2015年度末までしか使えないため、期限に縛られずに予算の使い勝手を良くする「基金」の創設なども検討する方針です。」

本日、昭恵さんのお力添えのもと、自民党本部にて開かれた環境部会(ヤフーニュース)でも巨大防潮堤建設問題を取り上げて頂きました。

「安倍晋三首相夫人の昭恵さんが4日午前、自民党本部で開かれた同党環境部会の会合に出席し、東日本大震災の被災地に計画されている防潮堤建設の再考を訴えた。現職首相の夫人が党部会に出席するのは異例。同党議員らを前に「防潮堤で覆われた海が見えない復興でいいんだろうか」と問題提起した。

昭恵さんは会合で「防潮堤反対運動をするつもりはない。必要なところはきちんと造ればいい」とする一方、「必要ないところはやめればいい。景観が崩れ、海の生態系が変わって環境も破壊され、漁業にも影響するかもしれない」と指摘した。昭恵さんは被災地に足を運び、防潮堤建設を考え直す運動に関わっている。この日の会合は、昭恵さんの活動を知った部会長の片山さつき参院議員の呼びかけで実現した。

会合では復興庁の小泉進次郎政務官も発言。「何が何でも高いものを造るというわけではない。住民の様々な思いがあるところは柔軟に意見交換を重ねる」と述べた。出席した財務省などの担当者は、計画が決まっている地域でも見直しが可能だとの考えを示した。」

宮城県知事は「国が決めた指針に従っている」と言っていたので、国の指針が変われば県も従うのだろうか?

国の「検討」がどの程度の結果となるか、また宮城県知事がそれに従うかどうかが問題。

結果が出なければ意味が無い。

会場には 小泉進次郎復興政務官も来られたが、「気仙沼市の小泉地区からは、防潮堤を早く作ってほしいという意見を頂いた」と言うだけ言ってそそくさと退室したそうな。

「復興」について、もっとちゃんとお考えいただきたいものだ。

先日は気仙沼大島の防潮堤計画の住民説明会に参加。

大島の田中浜には11,8mの防潮堤が計画されている。

(11,8mは、電信柱より数m高い)

それに対し、住民の方々は賛否あるものの、水産と観光で成り立ってきた地域としては負の遺産となるために反発が激しい。

おまけに環境省が管理する施設もあるが、その施設を潰す形で防潮堤が建設されている。

宮城県からは3つの防潮堤計画案が示されたが、どれを造っても環境省の施設は潰される。

ちなみに、環境省としては施設が潰された場合は再建しない方針とのこと。

大島の住民の方々は、みなさんはっきりと意思を話されるのはとても素晴らしい。

「意見が出なければ合意とみなす」との見解を示した宮城県としては、かなりやりにくいだろうなぁ。

宮城県の職員が北海道の奥尻島を引き合いに出し、「奥尻島の住民の方に話を聞いたら皆さん防潮堤を造って良かったと言っている」とのこと。

嘘じゃないんだろうけど、明らかな誘導。まぁ行政説明会ではよくあることであるけども。

実際に現地で住民の方々にお話しを聞いた仲間は、「防潮堤を造ったことに後悔している住民にしか会うことはできなかった」そうな。

巨大防潮堤に反対の意見がとても強い大島。

一方で、気仙沼市小泉地区は合意形成の手法はめちゃくちゃだった(重要な行政説明会の際、他地区の住民やメディア、支援者等を排除した)が、巨大防潮堤建設(高さT.P14,7m)に合意した。

しかも、早く防潮堤を造ってほしいという文書も出しているそうな。

住民が望んだのならば仕方がないとは思う。

巨大防潮堤ができてしまう地区には魅力を感じないのでもう行くこともないだろう。

それにしても、支援者であるはずの方(研究者)に「もう来ないで」と言ってしまうのはいかがなものだろうか。。。

排他的な地区は衰退すると思うのだが。。。。。

今まで、散々議員の方やお偉いさん方に要望してきたが、一つとして具体的な動きにはならなかった。

初めて昭恵さんにお会いした時も「また同じだ。無駄な時間だ。」と正直思っていた。

ただ、「徹底的にやる!」と言ってくださる方は初めてだった。

具体的に動いてくださったことに感謝申し上げます。

また、酒の席とはいえ、いろいろと失礼な発言をしてしまったことをお詫びいたします。

引き続き、どうかよろしくお願い申し上げます。

畠山信

2013年09月25日

気仙沼市小泉地区の巨大防潮堤問題

本日(2013年9月24日)、気仙沼市小泉地区における防潮堤等々の行政説明会が行われた。

防潮堤だけでなく、市道、国道、橋、高台移転等々、行政担当者(国、県、市)からの説明が行われ、内容が多すぎるのと予備知識が無いと理解できない事柄だらけでお腹いっぱい状態。

ただ、何となく全体像が見えだした感じではある。

焦点はやはり巨大防潮堤建設について。

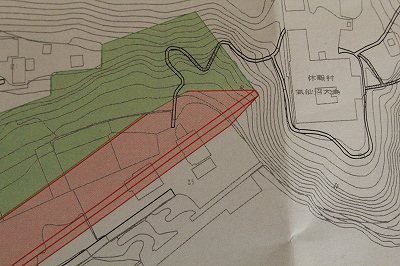

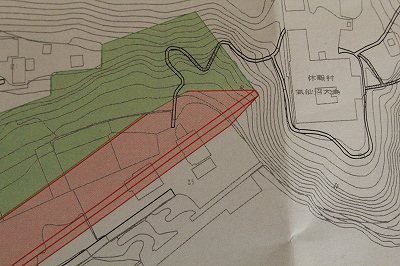

小泉地区(中島海岸)に計画されている防潮堤の高さは14,7m。台形型でコンクリート被覆。

防潮堤の厚み(底辺幅)は約90m。建設費約200億円。管理者は宮城県。

現在の小泉地区(中島海岸)はこんな感じ↓↓

そこに防潮堤が建設されるとこんな感じ(イメージ図)↓↓↓

まさに巨額の税金を投じた要塞。

ちなみに背後地には民家はなく、また建てられません。

背後地には、ご高齢の方がやっている田畑があります。

管理者は宮城県なので、補修費等の管理費は宮城県民の税金負担。

未来にいくらの借金を残していくのだろうか。。

行政による説明が終わり、質疑応答の時間。

住民の方々から質問・意見が間髪入れずに出た。

手を挙げた方のうち、1人以外は防潮堤について懐疑的または反対。

住民の方から、「豊かな自然環境も、守るべき財産だ」との意見。

正直、私は小泉地区の方々を誤解していたようだ。

意見・意思を言わない。防潮堤について特に意見が無い地区なのだと思っていた。

ところが、時間切れで会が終わるまで、会場からの挙手が終わることはなかった。

行政(宮城県)の担当者は、

「意見が出なければ合意がとれたと考えており、小泉地区に関しては、おおむね防潮堤建設について合意したものと考えておりましたが、皆さん反対意見が多いご様子」

と、驚いていた様子。

まぁ正直、ワタクシも驚きましたが。。

小泉地区の防潮堤問題に関しては、やっと行政と住民との話し合いの場が整備され始めたような感じ。

問題は時間。

災害復旧予算が使えるのは平成27年度完工まで。

と、いっても、実は猶予期間のプラス2年間があるので実質平成29年度完工でもなんとかなる。

また、財務省、復興庁に確認したところ、「平成27年というのは目安であって、それ以降でも予算が出せないわけではない。ただ、市や県の事務作業が増えるだけ」とのことだった。

宮城県も気仙沼市も、あくまで住民合意を重視している(まぁ当然だけども)。

小泉地区の住民の方々が防潮堤について異論を唱えたことで、本件に関しては白紙から再スタートになる可能性が僅かに出てきた。

小泉地区の市議会議員さんは防潮堤賛成の立場をとっているので、今後何らかのアクションがあるはずだ。

ただ、これだけ異論が出たら無視できるものではない。

今回、会場では発言されなかったが、以前は防潮堤建設関連の集会の際に必ず「小泉の防潮堤は建設が決まったから」と、よく言っていた。

今後、どのように復興したのか、復興まで辿り着いたと言えるのか、評価されることになる。

次なる災害に対する備えとしても、検証し、評価して行かなければならない。

宮城県内で最大規模の巨大防潮堤建設問題を抱える小泉地区。

今回の住民からの異論を受け、どのような対応に出るかを注視したい。

また、住民側の話し合いもやっと始まる気配。

まだ、なんとかなるのかもしれない。

畠山信

防潮堤だけでなく、市道、国道、橋、高台移転等々、行政担当者(国、県、市)からの説明が行われ、内容が多すぎるのと予備知識が無いと理解できない事柄だらけでお腹いっぱい状態。

ただ、何となく全体像が見えだした感じではある。

焦点はやはり巨大防潮堤建設について。

小泉地区(中島海岸)に計画されている防潮堤の高さは14,7m。台形型でコンクリート被覆。

防潮堤の厚み(底辺幅)は約90m。建設費約200億円。管理者は宮城県。

現在の小泉地区(中島海岸)はこんな感じ↓↓

そこに防潮堤が建設されるとこんな感じ(イメージ図)↓↓↓

まさに巨額の税金を投じた要塞。

ちなみに背後地には民家はなく、また建てられません。

背後地には、ご高齢の方がやっている田畑があります。

管理者は宮城県なので、補修費等の管理費は宮城県民の税金負担。

未来にいくらの借金を残していくのだろうか。。

行政による説明が終わり、質疑応答の時間。

住民の方々から質問・意見が間髪入れずに出た。

手を挙げた方のうち、1人以外は防潮堤について懐疑的または反対。

住民の方から、「豊かな自然環境も、守るべき財産だ」との意見。

正直、私は小泉地区の方々を誤解していたようだ。

意見・意思を言わない。防潮堤について特に意見が無い地区なのだと思っていた。

ところが、時間切れで会が終わるまで、会場からの挙手が終わることはなかった。

行政(宮城県)の担当者は、

「意見が出なければ合意がとれたと考えており、小泉地区に関しては、おおむね防潮堤建設について合意したものと考えておりましたが、皆さん反対意見が多いご様子」

と、驚いていた様子。

まぁ正直、ワタクシも驚きましたが。。

小泉地区の防潮堤問題に関しては、やっと行政と住民との話し合いの場が整備され始めたような感じ。

問題は時間。

災害復旧予算が使えるのは平成27年度完工まで。

と、いっても、実は猶予期間のプラス2年間があるので実質平成29年度完工でもなんとかなる。

また、財務省、復興庁に確認したところ、「平成27年というのは目安であって、それ以降でも予算が出せないわけではない。ただ、市や県の事務作業が増えるだけ」とのことだった。

宮城県も気仙沼市も、あくまで住民合意を重視している(まぁ当然だけども)。

小泉地区の住民の方々が防潮堤について異論を唱えたことで、本件に関しては白紙から再スタートになる可能性が僅かに出てきた。

小泉地区の市議会議員さんは防潮堤賛成の立場をとっているので、今後何らかのアクションがあるはずだ。

ただ、これだけ異論が出たら無視できるものではない。

今回、会場では発言されなかったが、以前は防潮堤建設関連の集会の際に必ず「小泉の防潮堤は建設が決まったから」と、よく言っていた。

今後、どのように復興したのか、復興まで辿り着いたと言えるのか、評価されることになる。

次なる災害に対する備えとしても、検証し、評価して行かなければならない。

宮城県内で最大規模の巨大防潮堤建設問題を抱える小泉地区。

今回の住民からの異論を受け、どのような対応に出るかを注視したい。

また、住民側の話し合いもやっと始まる気配。

まだ、なんとかなるのかもしれない。

畠山信

2013年08月06日

宮城県の村井知事と気仙沼市内湾地区の巨大防潮堤建設問題

本日(2013年8月6日)18:00から、気仙沼市役所内で非公開で開催されている、宮城県の村井知事と住民の意見交換会。

詳しくは私のフェイスブックにて。

身分を示されない方(基本データの記載がない)は、申し訳ありませんが承認できません。

畠山信

詳しくは私のフェイスブックにて。

身分を示されない方(基本データの記載がない)は、申し訳ありませんが承認できません。

畠山信

2013年06月18日

防潮堤を考える シンポジウムが開催されます!

巨大防潮堤建設問題について、2013年6月23日に東京大学でシンポジウムが開催されます。

人が住むことがない場所にも、巨額の税金を投じてコンクリート製の巨大防潮堤が建設されようとしている被災地。

無駄としか言いようがない災害復旧事業は多く、しかも増税された復興予算で造られる巨大防潮堤。

その現状と、被災地のみならず今後の日本を考えたシンポジウム。

皆様に知って頂きたい被災地の現実がここにあります。

畠山信

人が住むことがない場所にも、巨額の税金を投じてコンクリート製の巨大防潮堤が建設されようとしている被災地。

無駄としか言いようがない災害復旧事業は多く、しかも増税された復興予算で造られる巨大防潮堤。

その現状と、被災地のみならず今後の日本を考えたシンポジウム。

皆様に知って頂きたい被災地の現実がここにあります。

畠山信