2023年08月10日

真牡蠣のはなし

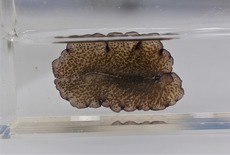

日本国内で流通するカキは、そのほとんどがマガキ(Crassostrea gigas)という種類になります。

自然界では潮間帯に付着しているのをよく見かけます。

真夏の日中、干潮になるとカキの軟体部の温度は40度近くにもなることがありますが、それでも死滅することはあまりありません。

マガキは病気や温度差にも耐えうる強健種であり、現在ではヨーロッパやオーストラリア等でも養殖されています。

その昔「Rが付かない月はカキ食うな」と言われていた時代があります。

その理由は所説ありますが現代では当てはまりません。

マガキは夏場に産卵期を迎えるため、軟体部に卵を抱え込むタイミングがあります。

その様が病気だとされていたり、生で食べると口の中にトロッとした触感が広がるため生食に向かないとされていました。

しかし、近年では「クリーミィで美味しい」という評価に変わってきています。

カキの旬は、一般的には秋から冬にかけてとされていますが、生産者が好んで食べるのは初春から夏にかけて。

カキは1年中食べることができ、季節ごとに味わいが変化するので是非食べ比べていただければと思います。

自然界では潮間帯に付着しているのをよく見かけます。

真夏の日中、干潮になるとカキの軟体部の温度は40度近くにもなることがありますが、それでも死滅することはあまりありません。

マガキは病気や温度差にも耐えうる強健種であり、現在ではヨーロッパやオーストラリア等でも養殖されています。

その昔「Rが付かない月はカキ食うな」と言われていた時代があります。

その理由は所説ありますが現代では当てはまりません。

マガキは夏場に産卵期を迎えるため、軟体部に卵を抱え込むタイミングがあります。

その様が病気だとされていたり、生で食べると口の中にトロッとした触感が広がるため生食に向かないとされていました。

しかし、近年では「クリーミィで美味しい」という評価に変わってきています。

カキの旬は、一般的には秋から冬にかけてとされていますが、生産者が好んで食べるのは初春から夏にかけて。

カキは1年中食べることができ、季節ごとに味わいが変化するので是非食べ比べていただければと思います。

Posted by 森は海の恋人事務局ブログ at 18:02│Comments(0)

│徒然日誌